Hashim: Perjanjian Iklim Paris Tak Adil untuk Indonesia

Utusan Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menilai Perjanjian Iklim Paris tidak adil bagi Indonesia karena perbedaan emisi karbon signifikan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama setelah AS keluar dari perjanjian tersebut.

Utusan Presiden Pertanyakan Keadilan Perjanjian Iklim Paris

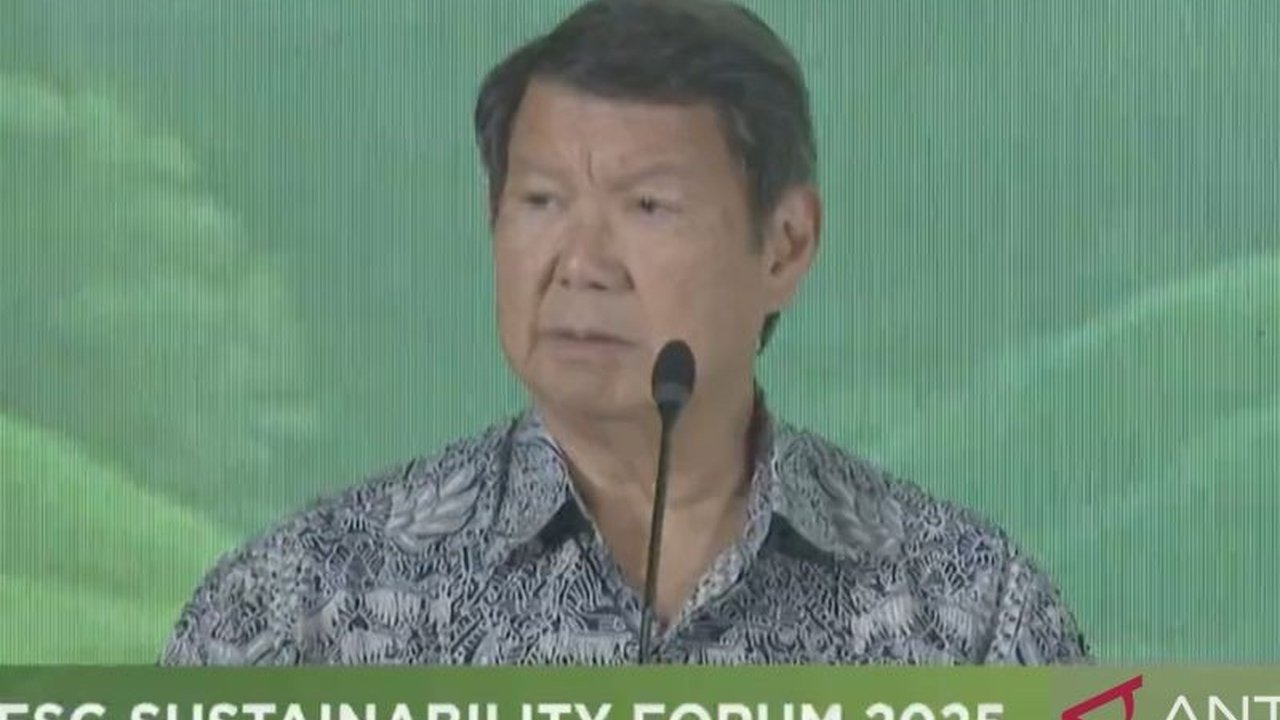

Di tengah dinamika global, Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya terhadap Perjanjian Iklim Paris. Pernyataan ini disampaikan menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari perjanjian tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Hashim mempertanyakan keadilan perjanjian tersebut bagi Indonesia, terutama mengingat perbedaan signifikan dalam emisi karbon antara kedua negara.

Dalam sebuah forum bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025” di Jakarta, Hashim mempertanyakan konsistensi penerapan perjanjian tersebut. Ia mempertanyakan, mengapa Indonesia harus mematuhi Perjanjian Iklim Paris sementara AS, salah satu negara dengan emisi karbon tertinggi, justru keluar? Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat lalu.

Perbedaan Emisi Karbon: AS vs Indonesia

Hashim menyorot perbedaan mencolok dalam emisi karbon per kapita antara AS dan Indonesia. AS menghasilkan sekitar 13 ton karbon per kapita per tahun, jauh lebih tinggi daripada Indonesia yang hanya menghasilkan 3 ton. Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan kontribusi AS yang jauh lebih besar terhadap pencemaran global, bahkan menempatkan AS sebagai salah satu pencemar terbesar dunia.

Ia menekankan aspek keadilan dalam hal ini. “Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ujar Hashim. Hashim juga menyoroti bahwa Indonesia diminta mengurangi emisi karbon sementara AS, negara dengan emisi jauh lebih besar, tidak terikat komitmen yang sama.

Dampak bagi Indonesia dan Transisi Energi

Keputusan AS untuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris menimbulkan ketidakpastian bagi Indonesia, khususnya dalam hal transisi energi. Hashim menyatakan bahwa Indonesia perlu mempelajari lebih lanjut dampak keputusan ini. Ketidakpastian ini mengharuskan Indonesia untuk merencanakan pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai skenario.

Hashim menambahkan sebuah metafora untuk menggambarkan situasi tersebut: “Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” Hal ini menggambarkan bagaimana Indonesia berkomitmen pada perjanjian internasional, namun negara-negara besar belum tentu menunjukkan komitmen yang sama.

Dilema Pengembangan Energi Terbarukan

Pandangan serupa juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia mengakui bahwa keputusan AS menciptakan dilema dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Bahlil menyoroti tingginya biaya pengembangan EBT dibandingkan energi fosil, serta berkurangnya dukungan pembiayaan internasional untuk proyek-proyek EBT akibat keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris.

Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengembangkan EBT sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menjaga kualitas udara. Namun, keputusan ini harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan konteks global yang penuh ketidakpastian.

Konfirmasi PBB: AS Resmi Mundur

Pada 28 Januari, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengkonfirmasi pengunduran diri AS dari Perjanjian Iklim Paris. Perjanjian yang diadopsi pada 2015 oleh 195 negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ini bertujuan untuk membatasi peningkatan suhu global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, bahkan idealnya mendekati 1,5 derajat Celcius.